Sehenswertes in Malsch

An dieser Stelle erfahren Sie in zusammengefasster Form etwas zur Geschichte von Malsch und seinen Sehenswürdigkeiten. Weitere, ausführliche Erläuterungen finden Sie auch auf der Website der Heimatfreunde Malsch.

In einer Reihe von Büchern, die Sie im Rathaus erwerben können, erfahren Sie ebenfalls Geschichtliches von unserer Gemeinde Malsch und seinen Ortsteilen. Die Bücher finden Sie hier aufgeführt.

Kleindenkmale in Malsch

Annähernd 100 Kleindenkmale sind in Malsch und seinen Ortsteilen zu finden. Meist sind es Wegekreuze aber auch Bildstöcke, Statuen und andere Denkmale. Gepflegt werden sie überwiegend von der Gemeinde, häufig aber auch von engagierten Bürgerinnen und Bürgern. Einige davon sind Nachfahren derjenigen, die das Denkmal ursprünglich gestiftet haben. Grund für die Stiftung war oft eine tiefe Dankbarkeit, z.B. für die Genesung aus schwerer Krankheit. Um 1850 kostete ein Hochkreuz zwischen 120 und 170 Gulden. Wenn man bedenkt, dass der Monatslohn eines Schreiners damals rund 3 bis 5 Gulden betrug, kann man ermessen, was eine derartige Stiftung bedeutete. Gleichwohl wurde manchmal aber wenigstens etwas gespart. So finden sich an vielen Kreuzen gemalte statt der wesentlich teureren eingemeißelten Inschriften.

Drei der ältesten Wegekreuze in Malsch stammen noch aus dem 16. Jahrhundert. Das älteste steht in Waldprechtsweier beim Rathaus und ist aus dem Jahre 1600. Es ist damit auch das älteste Kreuz im Landreis Karlruhe. Erst vor kurzem wurde es von dem aus Malsch stammenden Steinmetz W. Grimm restauriert.

Die Heimatfreunde Malsch haben viele interessante Informationen zu den Kleindenkmalen in Malsch zusammengetragen. Wer weiß schon was ein Totenkopf am Fuß eines Feldkreuzes zu bedeuten hat oder warum eine Hasenpfote eingemeißelt ist.

Alle Kleindenkmäler in Malsch finden Sie auch auf der Übersichtskarte des Landkreises Karlsruhe unter folgendem LINK!

Mahlbergturm

Der Mahlbergturm bei Malsch Völkersbach ist mit seinen 28,5 Metern Höhe der höchste Punkt im Landkreis Karlsruhe. Auf 160 Treppenstufen gelangen Sie auf eine Plattform, von der sich Ihnen ein sehr schöner Ausblick auf die Hornisgrinde, in die Rheinebene, in die Vogesen und in die Pfalz.

Am 7. Juni 1896 wurde der Grundstein für den Aussichtsturm „Karlsruher Turm“ gelegt. Nach nur vier Monaten Bauzeit, am 11. Oktober 1896 fand die Einweihung statt.

Durch Artillerie-Beschuss am 10. April 1945 wurde der Turm so schwer beschädigt, dass er im August 1961 abgetragen werden musste. Bereits am 3. Juni 1962 fand die Grundsteinlegung und am 29. September 1962 die Einweihung des neuen Karlsruher Turmes statt, der aus Mitteln des Landes Baden-Württemberg, der Stadt Karlsruhe, Zuschüssen der Landkreise Karlsruhe und Rastatt sowie freiwilligen Spenden durch das Hochbauamt der Stadt Karlsruhe wiederaufgebaut wurde.

Der Turm trägt seither die Aufschrift:

„Karlsruher Turm erbaut von der Sektion Karlsruhe im Jubeljahr des Hohen Protektors des Badischen Schwarzwaldvereins, Großherzog Friedrich von Baden, 1896“

Der neue Mahlbergturm besteht aus einer zylinderförmigen Betonsäule. Der Außendurchmesser beträgt 4 m; Durchmesser der Zylinderwand 20 cm. Der Innenkern, auf dem die Wendeltreppe ruht, hat einen Durchmesser von 1,10 m.

Wandern zum Mahlbergturm

Am Wanderparkplatz an der Kreuzung der Schwarzwaldhochstraße von Freiholsheim kommend und der Moosbronner Straße (L 613 / K 3706) direkt am Friedhof befindet sich eine große Wandertafel mit Hinweisen. Der Weg zum Mahlberg ist ausgeschildert und beträgt etwa 1,2 Kilometer.

Modellbau nach Rudolf Steiner, Am Kaufmannsbrunnen

Der erste Bauabschnitt des Modellbaus für ein Goetheanum nach den Ideen von Dr. Rudolf Steiner (Begründer der Anthroposophie, 1861-1925) entstand in den Jahren 1907/08. Der Bau, eine architektonische Meisterleistung, wurde nach Raum- und Gewölbeangaben Steiners gestaltet und ist mit den erstmals aus Eichenholz ausgeführten Planetensäulen ausgestattet. Das Modell wurde so auf einen Sockel gesetzt, dass eine Begehung möglich ist.

Die weitere Auskleidung des Modellbaus blieb zunächst unvollendet. Erst 1958-1965 konnte E. A. Karl Stockmeyer mit seinem neu gegründeten „Modellbauverein Malsch“ durch den Architekten Albert von Baravalle den Bau vollenden. Bis heute ist er der einzige noch bestehende Planetensäulenraum. In der mittleren Kuppel sind die Tierkreiszeichen zu sehen und an den Wänden die sieben, mit Pflanzenfarben gemalten apokalyptischen Siegel. Das Original dieses Goetheanums stand in Dornach in der Schweiz, wurde aber bereits kurz nach seiner Einweihung durch Brandstiftung zerstört.

Führungen für interessierte Gruppen ab 5 Personen auf Anfrage:

Schmiede- und Spielzeugmuseum Kreuzstraße 15

Die Gebäude in der Kreuzstraße 15, bestehend aus dem Schmiedehaus, der angrenzenden Scheune und dem Wohnhaus, gehören zu den letzten erhaltenen innerörtlichen Gehöften mit Handwerksbetrieb aus dem 19. Jahrhundert. Dieses historische Ensemble steht unter Denkmalschutz und ist ein bedeutendes Zeugnis der regionalen Bau- und Handwerksgeschichte.

Der Verein K15 Alte Schmiede Malsch e.V. hat es sich zur Aufgabe gemacht, diese wertvollen Gebäude in den kommenden Jahren behutsam zu restaurieren und für die Zukunft zu bewahren.

Historische Gebäude wie dieses sind mehr als nur Bauten; sie sind sichtbare Zeichen der Verbundenheit mit der Heimat. Durch die Restaurierung, die sich an der ursprünglichen Bauweise und Gestaltung orientiert, wird die Geschichte der landwirtschaftlich genutzten Gebäude und des Schmiedehandwerks lebendig gehalten.

Seit 2023 finden auf dem Gelände bereits kleinere Veranstaltungen und Ausstellungen statt. Der Schmiederaum bildet das Herzstück des Schmiedemuseums, das mit mehreren Kleinmuseen ein einzigartiges Museumskonzept verfolgt. Seit September 2024 können Besucher im Obergeschoss des Schmiedehauses ein Spielzeugmuseum entdecken. In zwei Räumen werden historische Puppen, Spielzeugstuben und Kaufmannsläden ausgestellt – eine Einladung für Jung und Alt, in vergangene Zeiten einzutauchen.

Darüber hinaus wird im angrenzenden Wohnhaus bis Ende März 2025 die Sonderausstellung „Nostalgie und Kindheitsträume“ gezeigt, die Besucher in die 1950er und 1960er Jahre entführt.

Öffnungszeiten auf Anfrage: https://www.alte-schmiede-malsch.de/kontakt/

Geschichtliches:

In Malsch wurden nach den Aufzeichnungen von Lore Ernst in der Geschichte des Dorfes Malsch von 1700 bis 1800 drei Schmieden betrieben. Im 19. Jahrhundert wurde von Anton Laible (geb. 1827) die Schmiede in der Kreuzstraße eröffnet.

Nach den Einträgen im historisch, statistisch, topographischen Lexicon des Großherzogtums Baden von 1814 gab es vier Schmieden, drei Nagelschmieden und einen Messerschmied.

Ignatz Laible (geb. 1864) führte die Schmiede weiter und übergab sie an seinen Sohn Berthold (geb. 1900). Dessen Sohn Josef führte diese bis Mitte der 1950ger Jahre als Huf- und Nagelschmiede. Ab und an hat er bis 1975 noch den Reif eines Holzrades hergestellt oder eine Sense gedengelt.

Die Räume im Schmiedegebäude waren vermietet, im Wohnhaus wohnte Schwester Klara (betrieb die Milchzentrale und verkaufte Milch und Käse im "Milchauto", das regelmäßig durch Malscher Straßen fuhr).

Die Schmiede legte sich in einen Dornröschenschlaf. Trudel Keip, geb. Stippig, Nichte von Josef Laible, erbte das Anwesen von ihrer Tante Klara, einer der Schwestern Laibles. Sie verkaufte es 2008 der Gemeinde Malsch mit der Maßgabe, die vollständig eingerichtete Schmiede als Museum zu erhalten.

Der Kauf der Gemeinde erfolgte auf Initiative der Heimatfreunde Malsch e.V. unter dem damaligen Vorstand Josef Bechler.

Fast 15 Jahre wurde geplant, geändert und schließlich standen die Gebäude kurz vor einem Bieterverfahren. In den schwierigen Zeiten der Pandemie wurde 2020 der Verein K15 Alte Schmiede Malsch e.V. gegründet und überzeugte die Gemeindeverwaltung, das Projekt einem sinnvollen Zweck zuzuführen und in den nächsten 10 Jahren restaurieren zu können. Der Verein kaufte die Gebäude und kann das Grundstück für die nächsten 100 Jahre in Erbbaupacht nutzen.

Als sich der SWR 2009 die Schmiede als Drehort für den Märchenfilm der Froschkönig meldete, feuerte „Joschi“ Laible die Esse nochmals an.

Richy Müller schwang als der Eiserne Heinrich den Hammer und für einige Tage wurde die Schmiede zum Leben erweckt.

Um 1900 wurde das linke Gebäude auf dem Anwesen Kreuzstraße 15 errichtet. Der rechte Teil mit dem kleineren Wohnhaus bereits 1839.

Fast jedes Dorf hatte früher seinen Schmied. Der Alltag wäre sonst unweigerlich ins Stocken geraten, schon weil Pferde und Wagen ohne Hufeisen und metallene Reifen um die Holzräder bald nicht diensttauglich gewesen wären.

Diese Zeit ist längst vorbei. Umso erfreulicher, dass in dem historischen Betriebsgebäude in der Kreuzstrasse 15 trotzdem noch die komplette technische Ausstattung und die Organisation einer Schmiedewerkstatt im Originalzusammenhang veranschaulicht werden kann. Im Mittelpunkt der Schmiede steht der Schmiedeherd, die Esse. Hier wurde das Schmiedefeuer entzündet. Das geschah wie vielerorts üblich: Die Schmiedekohle – keine Braunkohle, sondern im Idealfall ein Gemisch aus Steinkohle und Koks – wurde in eine Feuerschüssel geschichtet und mit Papier und Holz entzündet. Dann wurde das Feuer durch ein Gebläse kräftig angeheizt.

Stadtmühle Malsch (Mühlenmuseum), Hauptstraße 30

Die erste Nennung einer Malscher Mühle findet sich in einem Brief von 1470, die erste urkundliche Erwähnung der Stadtmühle 1511.

Wendel Gräßer übernahm 1601 die Mühle aus dem Besitz des Klosters Herrenalb. 280 Jahre lang blieb der Betrieb fast ununterbrochen im Besitz seiner Nachkommen. Erst 1882 ging die Mühle an Karl Bürck aus Niefern über.

Nach der Stilllegung der Stadtmühle Mitte der 1980er Jahre wurde die Mühle restauriert und das Wasserrad wieder instandgesetzt. Bereits wenige Jahre nach der Restaurierung musste das alte Mühlenrad aus Metall jedoch ersetzt werden. Bereits damals konnte über Funk und Fernsehen ein fachkundiger Mühlenradbauer für den Bau eines neuen Mühlenrades aus Holz gefunden werden. Herr Wendelin Zink aus dem Achertal hat dann etwa 2002 mit tatkräftiger Unterstützung des Bauhof-Teams ein neues Mühlenrad aus Douglasien-Holz gebaut.

Der Zahn der Zeit, aber vor allen die permanente Beaufschlagung der Mühlenschaufeln mit den Bachwassern vom Waldprechtsbach und dem Tannelgraben setzte dem Mühlenrad stark zu, sodass dieses jetzt wieder erneuert werden musste.

Ebenfalls durch die Medien ist die Gemeindeverwaltung auf den Verein "Volkstanztruppe Ottenhöfen e.V." aus Ottenhöfen und seine handwerklich begabten Vereinsmitglieder aufmerksam geworden. Dank ihrer Erfahrung, die sie bei Restaurierungen etlicher Mühlenräder aus dem Schwarzwald gewonnen hatten, konnten sie auch das Malscher Mühlenrad wieder neu aufbauen. Die Stadtmühle wurde so Mitte September 2023 wieder in Betrieb genommen.

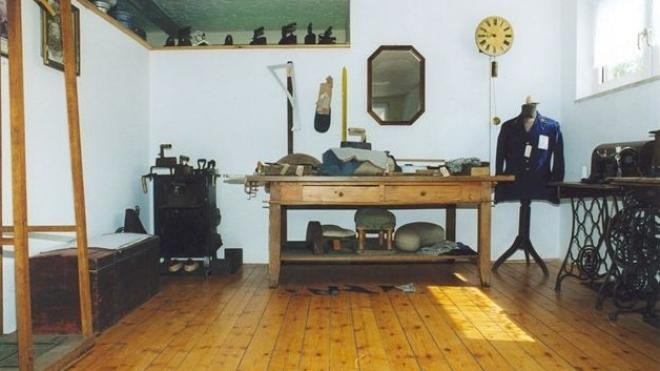

Völkersbacher Heimatmuseum mit Schneiderstube, Gässle 6

Das 1795 errichtete und bis zum Jahre 2007 bewohnte eingeschossige Fachwerkhaus mit Kniestock und ortstypischen Ökonomie teil (Einkanthaus) war bei der käuflichen Übernahme 2008 durch die Gemeinde Malsch teilweise in einem sehr renovierungsbedürftigen Zustand. Die Renovierung des Objektes übernahm 2009 der 1999 gegründete Heimatverein Völkersbach. Ein Arbeitsteam von Rentnern des Vereins richtete in über 6 Jahren kontinuierlicher ehrenamtlicher Arbeit vereint mit vielen finanziell und materiell unterstützenden Begleitern unter Verwendung ausschließlich historischer Baumaterialien weitgehend den ursprünglichen Zustand des Gebäudes her. Nach Abschluss der Renovation im Innern des einstigen Wohnhauses – die Außenarbeiten am Gesamtgebäude waren 2013 beendet konnte der Heimatverein bei einem Festakt am 10. Oktober 2015 der Bevölkerung den Rückbau eines einst mit das Dorfbild prägenden „Fachwerkhauses“ präsentieren, nun ein Heim in Völkerbach für zahlreiche museale Ausstellungsstücke und eine Begegnungsstätte für die Generationen und offen für vielfältige Aktivitäten.

Im Untergeschoss sind die einstigen Lebensbereiche des Bauernhauses „Küche“, „Gute Stube“ und „Schlafkammer“ wie in „Uromas Zeiten“ (Gründerzeit) eingerichtet. Ein alter bestehender Backofen außerhalb des Hauses wurde wieder betriebsbereit aufgearbeitet.

Über vier Generationen und zwei Weltkriege hinweg hat neben der Landwirtschaft die „Schneiderei“, ein besonderer Handwerkzweig, das Dorf geprägt. Als Uniformschneider in Heimarbeit fertigten sie unter Mitarbeit der gesamten Familie aus von verschiedenen Bekleidungsbetrieben geliefertem und zugeschnittenem Tuch typgerecht alle Arten von Uniformen für Militär, Post, Bahn, Forst, Zoll, Polizei, Feuerwehr u.v.a.

Der Heimatverein hat im Obergeschoss des Hauses eine original „Völkersbacher Schneiderstube“ wieder aus der Vergangenheit erlebbar werden lassen.

Für kulturelle Kleinveranstaltungen, Wanderausstellungen usw. dient der Ökonomieteil (frühere Stall, Scheune, Schopf). Darüber bieten die „Heuböden“ Raum für die zahlreichen Gerätschaften, die im Hause, in der Land- u. Forstwirtschaft und in den Arbeitsbereichen des Schreiners und Schuhmachers Verwendung fanden.

Die Öffnungszeiten des Museums entnehmen Sie den Bekanntgaben in den Medien und unserer Internetseite (www.heimatverein-voelkersbach.de).

Führungen von Besuchergruppen sind auch an anderen Terminen nach Vereinbarung möglich

Das Waaghäusel von Malsch

In Malsch wurde 1917 eine Dorfwaage als „Fuhrwerkwaage“ erstellt. Damals war es eine Brückenwaage und eine Viehwaage in einem einfachen Blechverschlag. Hauptsächlich wurden landwirtschaftliche Güter wie Holz, Kohle, Obst, Gemüse, Kartoffeln und Getreide gewogen und natürlich auch Tiere. Für jeden Wiegevorgang wurde eine Gebühr erhoben.

Der Wiegemeister war eine vereidigte Amtsperson der Gemeinde.

Im Jahre 1948 empfahl das Eichamt der Gemeinde, sich eine neue Brückenwaage zu beschaffen, da mit Ausfall der derzeitigen Waage gerechnet werden musste. Im Jahre 1951 informierte der Bürgermeister den Gemeinderat, dass das Eichamt Karlsruhe die alte Brückenwaage plombierte. Das hatte zur Folge, dass eine neue Brückenwaage in der Größenordnung von 8 m x 2,8 m zum Preis von 6.950 DM erworben wurde. Die neue Brückenwaage war ausgelegt auf eine Tragfähigkeit von 25 Tonnen bei einer Wiegfähigkeit von 20 Tonnen. Neben dem Kauf der Brückenwaage wurde Anfang 1952 auch der Auftrag für die generelle Überholung der Viehwaage mit einer Tragkraft von 1500 kg erteilt.

Mit der Bestellung der Brückenwaage wurde gleichzeitig auch der Architekt Alois Precechtel beauftragt ein Waaghaus für die Brücken- und Viehwaage zu planen. Bei der Planung sollte berücksichtigt werden, dass der Neubau so niedrig wie möglich gehalten wird, um das Ortsbild und die Vorderansicht der damaligen Sparkasse nicht zu stören.

Die neue Brücken- und Viehwaage wurde mit dem Neubau des Waaghäusels im Februar 1953 in Betrieb genommen.

Wilhelm Holl war von 1952 bis 1988 der Wiegemeister von Malsch. Seine Ehefrau Luise half im Verhinderungsfall aus. Seine Schwiegertochter war anschließend bis zur Schließung die Wiegemeisterin von Malsch.

Aufgrund von nicht mehr vertretbaren Investitionen in die Technik und nachlassender Nutzung wurde das Waaghäusel Ende November 1992 geschlossen. Im Zuge der Hochwasserschutzbaumaßnahme 2018 wurde das Waaghäusel abgerissen.

An das Waaghäusel erinnert heute eine Skulpturengruppe aus Sandstein im Ortskern, die von Bildhauer Walter Grimm gefertigt wurde.

Weitere Informationen zum Malscher Waaghäusel finden Sie auf der Homepage der Heimatfreunde Malsch.

Die Geschichte der Malscher Wasserversorgung

Wasser ist eines der bedeutendsten Elemente für das Leben auf der Erde. Bei der Nahrungsmittelerzeugung und als Energiequelle ist es unersetzbar. Sauberes Wasser ist Voraussetzung für das Funktionieren der Ökosysteme. Wasser steht jedoch nicht allen Menschen in ausreichendem Maße zur Verfügung. Wasser ist ein begrenzter natürlicher Rohstoff und ein für Leben und Gesundheit wesentliches öffentliches Gut.

So hatte die Wasserversorgung auch unserer Vorfahren schon immer eine große Bedeutung. Im Buch „Malscher Leben“ von Wilhelm Wildemann findet man einen Plan von 1865 mit den damals 36 vorhandenen Pump- und Ziehbrunnen. Die meisten Brunnen standen auf Gemeindegelände. Sie wurden jedoch häufig von Bürgern errichtet und unterhalten, die in der Nähe der Brunnen wohnten.

Das Bezirksamt Ettlingen teilte der Gemeinde Malsch im Januar 1896 mit, dass in der dortigen Gemeinde wegen mangelhafter Hygiene der Malscher Brunnen, 16 Fälle von Infektionskrankheiten vorgekommen sind. Das Bezirksamt führte weiter aus, dass sich die Gemeinde gutes Wasser aus den vorhandenen Bergquellen durch eine „eiserne Leitung“ verschaffen sollte, wie es damals hieß.

Alle Versuche zum Bau einer Wasserleitung scheiterten zunächst an den hohen Kosten, aber auch an der Lobbyarbeit der Mühlen- und Sägewerkbesitzer, welche sich bei fehlendem Wasser um ihre Existenz bedroht fühlten.

Nach mehreren Anläufen folgte 1901 die Zustimmung des Gemeinderats wie auch die mehrheitliche Zustimmung des Bürgerausschusses zum Bau einer Wasserleitung in unserer Gemeinde. Nach den vorhandenen Unterlagen im Gemeinde-Archiv wurde mit dem Bau der Wasserleitung im Jahre 1902 durch die Fassung der Kaufmannsbrunnen-Quelle begonnen.

Über der Eingangstüre des Hochbehälters ist die Jahreszahl der Erbauung zu erkennen. Das ist leider nicht der Originalstein, sondern ein von dem Wassermeister Josef Kühn im Jahr 1931 geflickter Stein mit der Jahreszahl 1902. So wie überliefert wurde, bewachte man während des „Ersten Weltkrieges“ den Hochbehälter und damit die Wasserversorgung der Malscher Bevölkerung durch einen deutschen Soldaten, dem nichts besseres einfiel, als auf den Originalsstein zu schließen und ihn dadurch zerstörte.

Weitere Informationen zur Malscher Trinkwasserversorgung finden Sie auf der Homepage der Heimatfreunde Malsch e.V.