Natur- und Umweltschutz

Erfahren Sie hier Näheres über Schutzgebiete, FFH-Gebiete, Biotope sowie die Nutzung der Außenbereiche (Landschaftsschutz):

Schutzgebiete

Die älteste und bekannteste Schutzform ist das Naturschutzgebiet. Vor allem wegen ihres Reichtums an selten gewordenen Tier- und Pflanzenarten bilden Naturschutzgebiete Kernflächen des Naturschutzes. Dem Schutzzweck müssen sich andere Nutzungen unterordnen. Naturschutzgebiete werden in Baden-Württemberg von den Regierungspräsidien ausgewiesen und sind durch Rechtsverordnungen geschützt.

Ziel der Landschaftsschutzgebiete ist der Schutz von Landschaften sowohl unter naturwissenschaftlich-ökologischen als auch kulturell-sozialen Gesichtspunkten. Auf der Malscher Gemarkung befindet sich eines der ältesten Landschaftsschutzgebiete Baden-Württembergs aus dem Jahr 1942.

FFH-Gebiete (Flora Fauna Habitat)

Im FFH-Gebiet (FloraFaunaHabitat) gilt das sogenannte Verschlechterungsverbot für die wertbestimmenden Lebensraumtypen (z.B. „Magere Flachlandmähwiesen“). Ihr Zustand wurde zu Beginn der Unterschutzstellung ermittelt. Eine Verschlechterung kann nicht nur durch beeinträchtigende Aktivitäten oder Nutzungen entstehen, sondern auch durch die Unterlassung von pflegenden Maßnahmen.

Eine Übersicht der Schutzgebiete kann im Internet unter http://udo.lubw.baden-wuerttemberg.de/public/ abgerufen werden.

Biotope

Biotope sind unmittelbar durch das Naturschutzgesetz geschützt. Sie sind nicht durch Schilder gekennzeichnet und können auch außerhalb von Schutzgebieten liegen. Die Besonderheit der Biotope liegt in den Lebensgemeinschaften der Tiere und Pflanzen, die sich durch spezifische Umweltbedingungen wie beispielsweise Nässe, Trockenheit oder Wärme gebildet haben.

Artenvielfalt im Innenbereich

Insekten

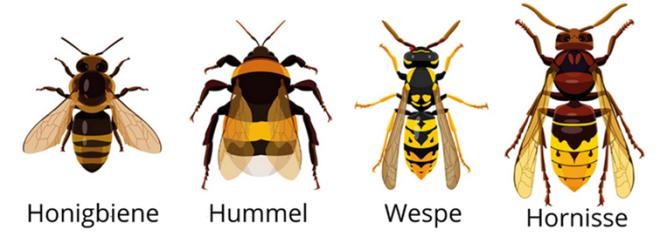

Honigbiene, Hummel, Wespe & Hornisse

Diese Insekten fallen unter den Schutz des § 44 Abs. 1 Bundesnaturschutzgesetz (BNatSchG). Es ist verboten, ihnen nachzustellen, sie zu fangen, zu verletzen oder zu töten. Es ist auch verboten, ihre Nist-, Brut- und Wohnstätten der Natur zu entnehmen, zu beschädigen oder zu zerstören.

Ausnahmen hiervon können nur nach eingehender Prüfung durch die Untere Naturschutzbehörde genehmigt werden. Sollte eine Entfernung eines Hornissennestes nötig werden, wird eine Einschätzung und gegebenenfalls die Umsiedlung durch einen Hornissenbeauftragten vom Landratsamt Karlsruhe erfolgen. Bitte kontaktieren Sie die dazu die 0721 - 936 50. Warten Sie mit der Anfrage nicht zu lange, denn je kleiner der Hornissenstaat ist, desto leichter kann das Nest umgesiedelt werden. Im Herbst sterben die Tiere – nur die Königin überwintert. In vielen Fällen kann aber auch durch einfache Maßnahmen ein friedliches Miteinander von Tier und Mensch gewährleistet und das Nest erhalten werden.

Hornissen siedeln sich oft in der Nähe von Menschen an. Meist legen sie ihr Nest in Bäumen, auf Dachböden oder in Hohlräumen an. Hornissen sind friedliche Tiere. Niemals greifen sie grundlos Menschen an. Also kein Grund zur Angst. Falls also Hornissen im Garten leben, sollte man Ruhe bewahren. Was viele Menschen jedoch falsch machen – im Reflex nach den Tieren schlagen. Zur Sicherheit sollte man Abstand halten und die Flugbahn nicht blockieren. Hornissen erweisen sich als nützlich: Auf ihrer Speisekarte stehen Wespen und Fliegen. Insofern reduzieren sie die lästigen Artgenossen. Befindet sich eine Hornisse in der Wohnung oder im Gartenhaus, sollte man die Fenster weit öffnen, bis sie ihren Weg nach draußen gefunden hat. Vorbeugend kann man an Fenster und Türen stabile Insektengitter anbringen.

Wespennester in der Nähe von Wohnungen:

Die Deutsche Wespe und die Gemeine Wespe unterliegen dem allgemeinen Schutz nach § 39 BNatSchG, wonach es verboten ist, die Tiere mutwillig zu beunruhigen oder ohne vernünftigen Grund zu fangen, zu verletzten oder zu töten.

Sollte ein Nest dieser Arten eine nicht zumutbare Belastung darstellen, so kann dieses durch einen beauftragten Schädlingsbekämpfer entfernt werden.

Streuobst

Streuobstwiesen sind außerordentlich wertvolle und vielfältige Lebensräume, die nicht nur ökologisch bedeutsam sind, sondern auch kulturellen und landschaftlichen Wert haben. Diese traditionellen Obstbaumwiesen bestehen aus einer Mischung von hochstämmigen Obstbäumen, meistens Apfel-, Birn- und Kirschbäume, sowie einer artenreichen Wiesenvegetation.

Streuobstwiesen bieten zahlreichen Pflanzen und Tieren einen Lebensraum. Die Obstbäume dienen als Nist- und Brutplätze für Vögel, während die Wiesenblumen und -gräser zahlreichen Insektenarten Nahrung bieten. Sie sind auch Lebensraum für Kleinsäuger, wie zum Beispiel Fledermäuse. Durch den Erhalt und die Pflege von Streuobstwiesen tragen wir zum Bestand bedrohter Arten bei, die eng an diese spezifischen Lebensräume gebunden sind.

Auf Streuobstwiesen findet man oft alte, regionale Obstsorten, die durch moderne Monokulturen verdrängt wurden. Diese alten Sorten sind viel widerstandsfähiger gegenüber Krankheiten und Schädlingen und tragen zur genetischen Vielfalt bei. Der Erhalt dieser Sorten ist wichtig für die langfristige Sicherung unserer Obstbaumkultur. Streuobstwiesen liefern eine Vielzahl von Obstsorten, die sich für die Verarbeitung zu Saft, Most, Marmeladen oder sogar Schnaps eignen. Durch den Verzehr regionaler und saisonaler Produkte aus Streuobstwiesen unterstützen wir auch eine nachhaltige und ressourcenschonende Landwirtschaft.

Streuobstwiesen prägen das Landschaftsbild unserer Region und sind ein wichtiger Bestandteil unserer Kulturgeschichte. Sie verleihen vor allem mit der Obstbaumblüte im Frühling der Landschaft einen besonderen Charme.

Um Streuobstwiesen zu erhalten und zu fördern, ist es wichtig, dass die Bäume regelmäßig geschnitten, die Wiesenflächen extensiv genutzt werden. Für ihren Erhalt und die Neuanlage engagieren sich der Umweltverein, Landwirte unsere Obst- und Gartenbau-Vereine und die Gemeinde selbst mit Unterstützung der Streuobstinitiative e.V.

Misteln

Seit einigen Jahren ist die zunehmende Ausbreitung der Mistel (Viscum album) in den Streuobstbeständen ein viel diskutiertes Problem. Misteln ernähren sich als sogenannter Halbschmarotzer zum Teil von ihrem Wirtsbaum und können ihn bei starkem Befall so stark schwächen, dass er abstirbt.

Das Schneiden der Misteln ist somit wichtig, um Streuobstwiesen als Lebensraum auch für die nächste Generation zu erhalten. Allerdings hat auch die Mistel ihren Platz im Ökosystem. Entgegen landläufiger Meinung ist die Mistel nicht besonders geschützt.

Um die baumpflegerischen, naturschutzfachlichen und artenschutzrechtlichen Aspekte zu berücksichtigen, plant die Gemeinde aktuell eine Pflegeaktion im Ortsteil Völkersbach.

Mehr Infos zum fachgerechten Mistelschnitt finden Sie hier:

Landschaftsschutz (Nutzung im Außenbereich)

Erst informieren, dann bauen!

Mit seiner Landschaft dient der Außenbereich der Erholung und Erhaltung seiner natürlichen Eigenart, auf die jede:r Bürger:in einen Anspruch hat. Daher soll er grundsätzlich von Bebauung frei bleiben. Ob ein Grundstück im Außenbereich tatsächlich bebaut werden darf oder nicht, muss im Einzelfall entschieden werden. Entscheidend sind hierbei die Größe, Gestalt und Lage des Vorhabens.

Gestattet sind im Außenbereich nur sogenannte privilegierte Vorhaben. Das sind beispielsweise Vorhaben eines land- und forstwirtschaftlichen Betriebes. Die hobbymäßige Nutzung des Grundstücks als Garten zählt nicht dazu!

Informieren Sie sich bitte hier über die Gesetzeslage. (PDF / 166 KB)

Klimaschutz

Klimaschutz

Klimaschutzkonzept

Um den Klimawandel auf einem beherrschbaren Maß zu halten, müssen wir die CO2-Emissionen reduzieren. Dieser besonderen Verantwortung nimmt sich die Gemeinde Malsch an und hat bereits viele konkrete Strategien und Maßnahmen entwickelt, um diese Ziele umzusetzen.

Hier eine Übersicht: KLIMASCHUTZKONZEPT

Nahwärmekonzept Bühnsee

- ein Leuchtturmprojekt in Baden-Württemberg!

Eines der herausragenden Leutchtturmprojekte ist das Nahwärmekonzept Bühnsee.

Mit diesem Vorhaben „zeozweifrei NAH.WÄRME“ bekennt sich die Gemeinde Malsch zum integrierten Klimaschutzkonzept „zeozweifrei“ des Landkreises Karlsruhe. Das Konzept zur Nahwärmeversorgung mit einer Wärmerückgewinnung aus dem Bühnsee sieht einen Anteil von mehr als 90 % Erneuerbare Energien vor. Das Projekt ist somit ein wichtiger Baustein der lokalen Klimaschutzaktivitäten der Gemeinde Malsch. Einzelheiten zur Entstehung und Ausführung des Projektes erfahren Sie hier:

Seit März 2022 ist die - in Deutschland einmalige! - Anlage am Bühnsee in Betriebe und funktioniert einwandfrei. In einem kurzen Film wird das gesamte Nahwärmeprojekt nochmals vorgestellt und erläutert.

Auf dem Weg zum See ist zudem ein Lehrpfad entstanden, der die Technik hinter dem Nahwärmeversorgungssystem erklärt und für alle verständlich macht!

Falls Sie neugierig geworden sind, können Sie beim Bühnsee vorbeischauen und über den Lehrpfad schlendern. Möglicherweise bekommen Sie dadurch einen ganz neuen Blickwinkel auf die Wärmeversorgung bei Ihnen zu Hause und wie diese in naher Zukunft aussehen könnte.

Wärmeplanung für Kommunen

- ein wichtiger Schritt zu einer nachhaltigen Zukunft!

Die nachhaltige Wärmeplanung spielt eine entscheidende Rolle in den Bemühungen von Städten und Kommunen, den Klimawandel zu bekämpfen und die Energieeffizienz zu steigern. Ein umfassender Wärmeplan hilft dabei, den Energieverbrauch zu optimieren, die Abhängigkeit von fossilen Brennstoffen zu reduzieren und die Lebensqualität in städtischen Gebieten zu verbessern.

Die Gemeinde Malsch hat sich schon früh entschieden, einen kommunalen Energieplan in Zusammenarbeit mit der Umwelt- und Energieagentur Kreis Karlsruhe zu erstellen.

Ausführliche Informationen finden Sie in folgender Broschüre: